1 特許

特許とは?

特許とは、国(特許庁)による審査を通った発明に与えられる権利です。国によるお墨付きを得ることで、特許権者は自分だけが独占して特許発明を実施することができ、他社が勝手に実施すると侵害となります。特許は、自分で特許発明を独占実施して利益を得る、特許侵害に対して差止をする、子会社にライセンスをし実施料を得るなど、企業活動に密接に関わります。

2 実用新案

実用新案とは?

実用新案制度は、特許より早期権利化が可能という大きな特徴があります。特許と比べて、印紙代・弊所費用とも安くなっております。特許では進歩性が少し厳しい発明(考案)や流行に左右される分野などには、実用新案制度の利用をお勧めしています。

- 権利行使に一定の制限がある(実用新案技術報告書を提示した警告が必要)

- 訂正(特許でいう補正)の回数に制限がある

という制約はありますが、工夫次第で特許にはできない弾力的な運用が可能です。

3 特許・実用新案を出願する

メリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 1. 20年間発明を独占できる 特許は値切れません。部品メーカーや下請け会社の方の場合、自社技術の採用=安定的な取引となり価格競争も回避できます。製造業にとって、これほど魅力的な権利は他にありません。また発明によっては1つの特許で何千億という収入をもたらすこともあります。投資対象として、特許ほど魅力的なものはないかもしれません。(注:実用新案の保護期間は10年です) | 1. 発明内容がすべて公開されてしまう 出願公開制度により、特許出願時の全内容が出願から1年半後に強制的に公開されてしまいます。出願書類をうまく書かないと、自社の技術が流出してしまう危険性もあります。そのため、ノウハウとして出願せずに管理する方が適当な場合もあります。(相談時には、その点についてもご説明します) |

| 2. 差止請求権、損害賠償請求権により強力な保護が可能 他人が勝手に特許発明を実施した場合、裁判所を使ってやめさせることができます。ケースによっては製造設備の廃棄まで求められる場合もあります。裁判で解決する場合も、過失の推定規定(特103条)や具体的態様の明示義務(特104条の1)などにより裁判の負担が軽減されますし、お金で解決する場合には、相手の利益をそのまま損害額として得られる制度(特102条2項)があるなど、特許権者が手厚く保護されています。 | 2. 費用と手間がかかる 出願時に30万円前後、権利化までに70〜80万円程度、その後も維持費(年金)がかかります。また、出願時と中間の処理時に知財担当者様と発明者様に内容確認をするため、ある程度の時間を割いていただく必要があります。 |

| 3. ビジネス取引で利益が出る 自社が実施しない場合でも、競合他社や子会社などにライセンスを与え収入を得ることも可能です。特許のいいところは、維持費が非常にやすいことです。初期費用を払い権利内容さえ確定させてしまえば、安定的な利益をもたらすでしょう。 | 3. 権利侵害の特定が難しい場合がある 物の発明(物質、構造物)であれば、侵害品の特定も特許権の範囲内かの判断も簡単です。しかし、方法の発明や製造方法で設定した物質の発明などは、実際に侵害行為が行われているのか、それが特許の権利範囲内なのかの判断が困難です。 いずれのデメリットも、特許戦略や出願書類の作成方法により簡単にカバーできるものです。ぜひ特許の積極的な活用をご検討ください。 |

4 特許を取るために必要なこと

必要なことは?

通常、問題となってくるのは、下の2つ「新規性」「進歩性」です。新規性は「世界初の発明であること」(出願日を基準に、それ以前に公開された発明でないこと) 進歩性は「従来技術に対し飛躍的な進歩を遂げていること」(日々改良を加え、上にでる進歩がみられること)という意味です。

※基礎知識のない方にもわかりやすいよう意訳しています。

いずれも、見つかった先行文献を元に審査官が判断します。出願前の調査で見つからなかった文献が引用される場合もあり、当初の戦略通りの権利範囲では特許を取るのが難しい、というのが往々にして起こりえます。

新規性は(ある程度)客観的な線引きが可能ですが、進歩性は主張次第で覆すことが可能です。出願時は(新規性が出る限り)できるだけ広い範囲で出願し、拒絶理由通知の内容に応じて、段階的に権利範囲を狭めていくことが定石です。

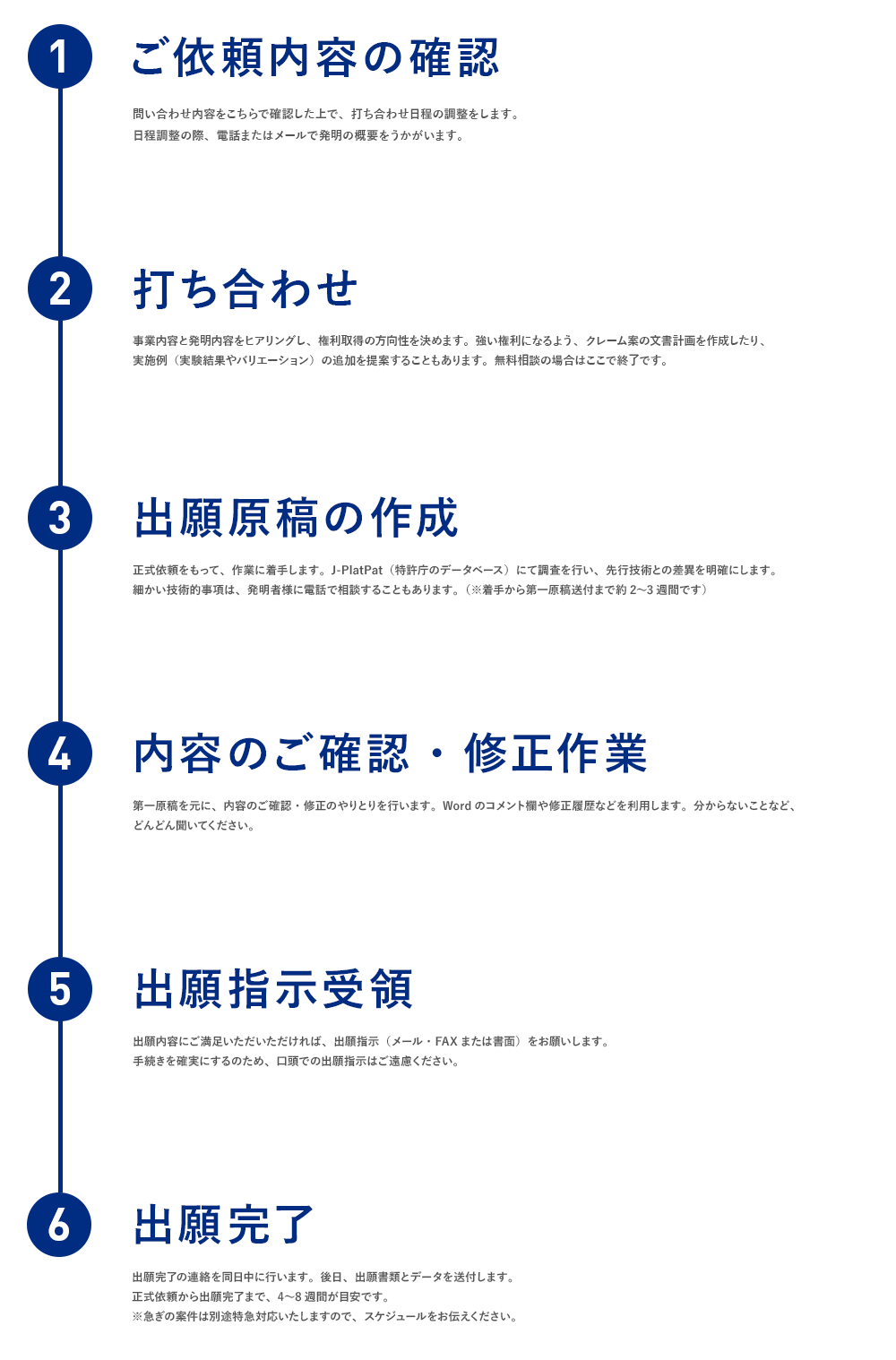

5 ご依頼から出願までのフロー

出願までは全部で6ステップ

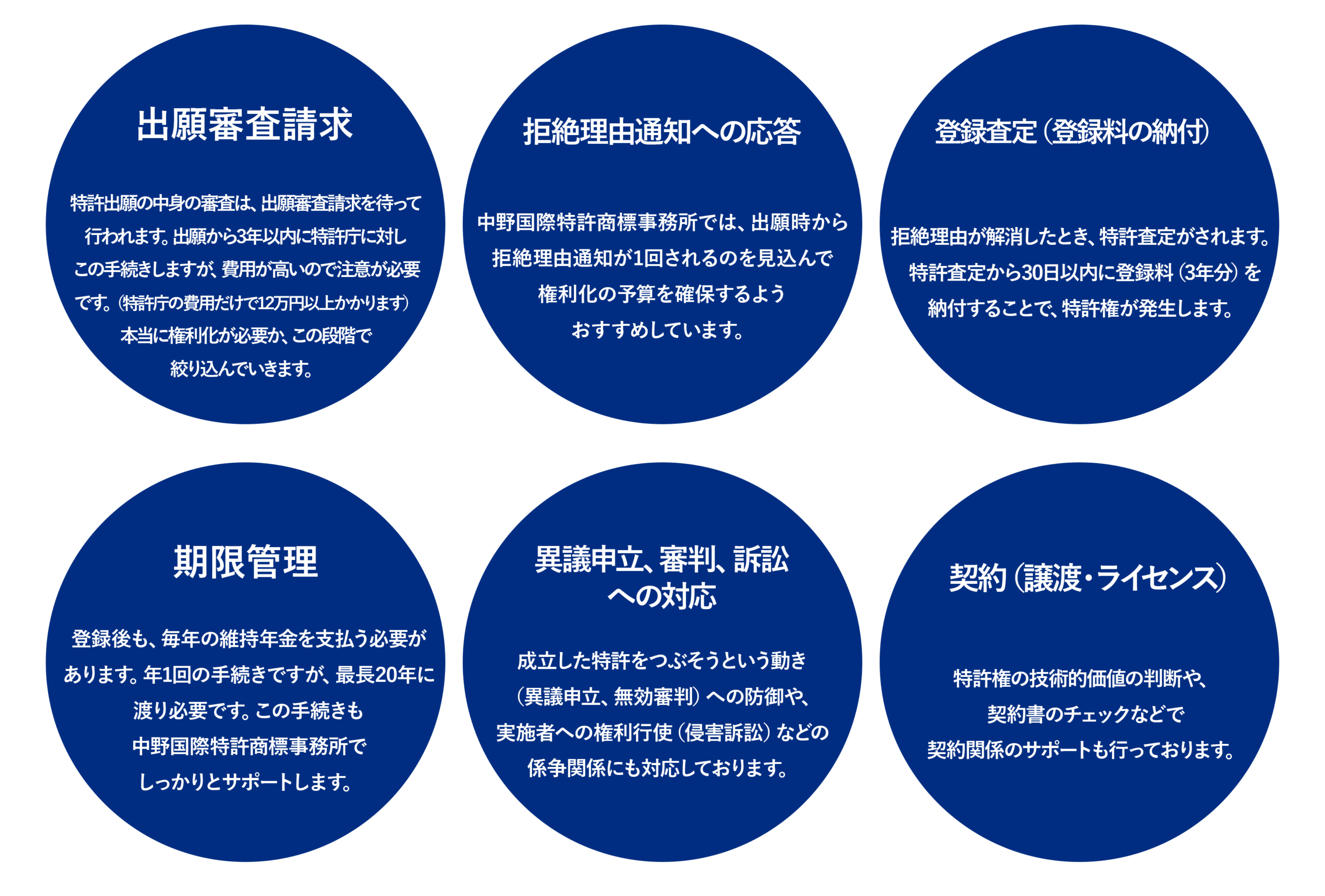

6 出願後のサービス

出願後も充実のサービス

7 依頼人の負担を軽くします

特別な資料作成は不要

弊所では、手元にある資料とヒアリング内容を元に出願書類を作成しています。打ち合わせのために特別な資料をお作りいただく必要はありません。必要資料はこちらから提案・お願いします。(バリエーションの追加、データ提供のお願いなど、広い権利範囲の確保に必要なもののみ) 出願書類は、知財担当者だけでなく技術者の方も確認します。

また出願経験の少ない担当者や技術者の方でも理解できるよう、Wordのコメント欄やマーカーを積極的に利用し、かみ砕いた説明を追加しています。そのため、知財担当者と技術担当者間でのやりとりの手間が短縮でき、相互に業務効率の向上が図れます。

いずれも、見つかった先行文献を元に審査官が判断します。出願前の調査で見つからなかった文献が引用される場合もあり、当初の戦略通りの権利範囲では特許を取るのが難しい、というのが往々にして起こりえます。

新規性は(ある程度)客観的な線引きが可能ですが、進歩性は主張次第で覆すことが可能です。出願時は(新規性が出る限り)できるだけ広い範囲で出願し、拒絶理由通知の内容に応じて、段階的に権利範囲を狭めていくことが定石です。