1 商標とは

商標とは?

商標とは、商品やサービスに付された名称・ロゴ・図形やこれらの組み合わせのことで、会社名、商品名、サービスなどを表します。商標を特定の商品・サービスに独占使用する権利を国に認めてもらったのが、商標権です。商標権のおかげで、知らない会社に紛らわしい商標を使われるのを防ぐことができます。

商標って文字とかマークとかだけですか?

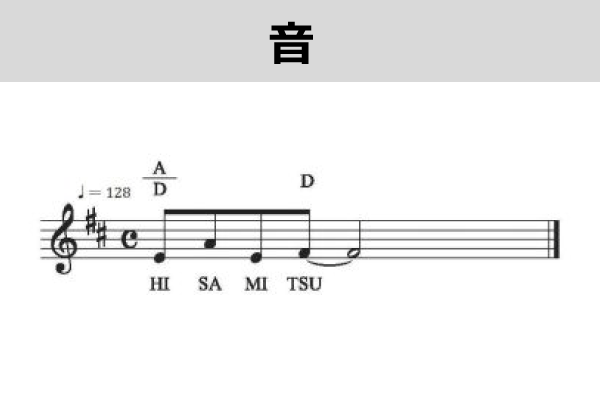

文字を図案化したもの、文字と記号の組み合わせなどいろいろな商標があります。立体、音、色、ホログラム(角度により違う絵柄が表示されるもの)なども登録することが認められています。

WALK MAN 第1511672号

(クロネコヤマト)第3085606号

NTT DoCoMo(文字+図形) 第3107322号

トンボ鉛筆(2015-29914号) ※登録査定済、未登録(17.3.23現在)

キューピーの赤い模様 第1542819号 第30類マヨネーズソース

ヤクルトの容器 第5384525号 第29類乳酸菌飲料

久光製薬 第5804299号

商標の活用

商標(ロゴ等)を指定商品・役務に使用するのを独占できます。同じ商品・サービスに同じ商標を継続して使用できれば、どの会社の製品か、どれくらいの品質であるかが一目でわかるため、需要者にも権利者にも大きなメリットがあります。他社による紛らわしい商標をつけた製品の販売も防止できます。商標と指定商品をうまく設定することで、類似品の市場参入を抑制できます。

指定商品・役務ってどうやって決めるんですか?

「使用している商品・役務」のすべてと、「使用する可能性のある商品・役務」のうち、重要なものはとりましょう。まずは、使用済・未使用を含め、商品・役務の候補を具体的な製品名・サービス名のレベルでリストアップします。次に、少しでも広い権利が取れるよう、具体的な商品・サービス名を包括的な名称に修正します。最後に区分数を確認し(費用は区分数で決まります)、使用予定・使用状況を考えて必要な区分を選択し、決定します。

商標出願をするタイミング

商標は早い者勝ちなので、先に出願した人が権利を取れます。もし自分が先に使い始めた商標でも、誰かが先に出願すれば、商標権を取られてしまう危険があります。実施開始後にその商標が使えなくなる、商品名変更や賠償問題になるという場合もあるので、注意しましょう。なお大手企業では、商品開発の早い段階で商標を調査し、使用する商品名の候補をまとめて商標出願をします。またある程度の規模の企業でも、商品・サービスの実施が決まった後、発表までに商標出願をします。「使用する商標・商品役務が決まってるなら、早いほうがいい」と覚えておいてください。

どんな商標でも登録されるの?

商標権は、権利者が独占利用するため、他の人は使用ができなくなります。独り占めするのに適当でない商標は登録できません。例えば指定商品「みかん」に商標「愛媛みかん」(識別力が無い)、指定商品「みかん」に商標「ぶどう」(紛らわしい)などです。また、他人の先登録商標との関係で、登録を受けられない場合もあります。

参考ですが、商標は「選択物」といって、どの商品にどの名称・ロゴを使うかを人為的に選んだものであり、「創作物」ではありません。商標としての基本機能(識別力)を備えていて、一定の登録に必要な事柄を備えるものが登録されます。特許発明のように「世界初であること」「発明するのが困難なこと」といった要件は要求されません。

2 出願までの流れ

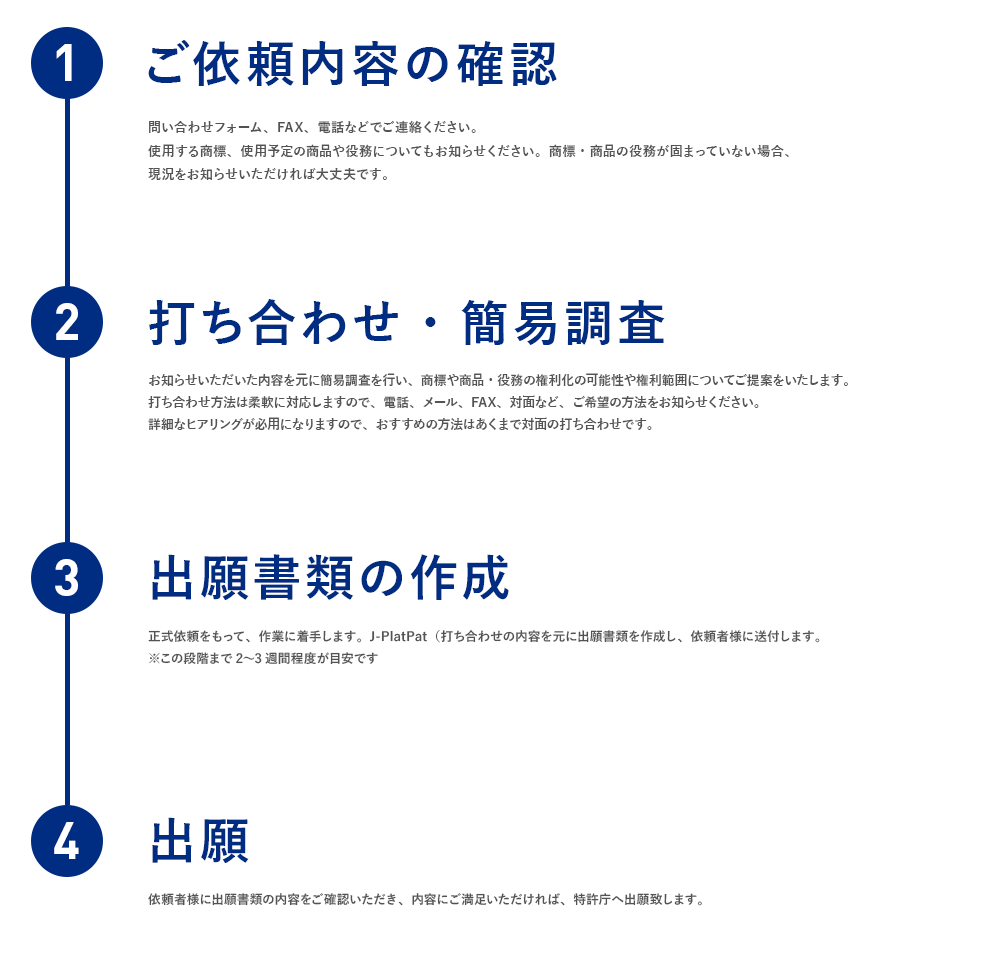

出願完了まで全部で4ステップ

3 出願後の手続き

1. 拒絶理由通知への応答

商標の内容について不登録理由が存在する場合、拒絶理由が通知されます。これに対し、反論や指定商品・役務の限定などで、審査官の認定を覆す必要があります。調査・出願の段階で出願内容を練り込むことで、拒絶理由通知がされる可能性(拒絶理由が存在する可能性)を減らせます。

特許に比べれば拒絶理由通知なしで通る場合も多いので、拒絶理由通知への応答が数度にわたり費用がかさむ、というのは少ないようです。

2. 登録査定(登録料の納付)

拒絶理由が解消した場合、または最初から拒絶理由が存在しなかった場合、登録査定がされます。10年分(または5年分)の年金を納付すれば、商標権が発生します。

3. 更新登録

商標は10年ごとに更新を繰り返すことで、権利を半永久的に保持できます。これにより、商標を使用し続けることが可能になり、ブランド価値を保護できます。

4. 異議申立、審判、訴訟への対応

成立した商標権をつぶそうという動き(異議申立、無効審判)への防御策、実施者への権利行使(侵害訴訟)などの係争関係にも対応しております。

5. 契約(譲渡・ライセンス)

契約書のチェックなど契約関係のサポートも行っております。